孤独・孤立にアートができること

2月21日、保健福祉センターで大和市・海老名市・座間市・綾瀬市の4市企画アートプロジェクト「ある日」シンポジウム「孤独・孤立にアートができること」が開催されました。孤独や孤立は、今後単身世帯や団体が連携し、継続的・包括的な支援ができる体制の構築が必要とされています。

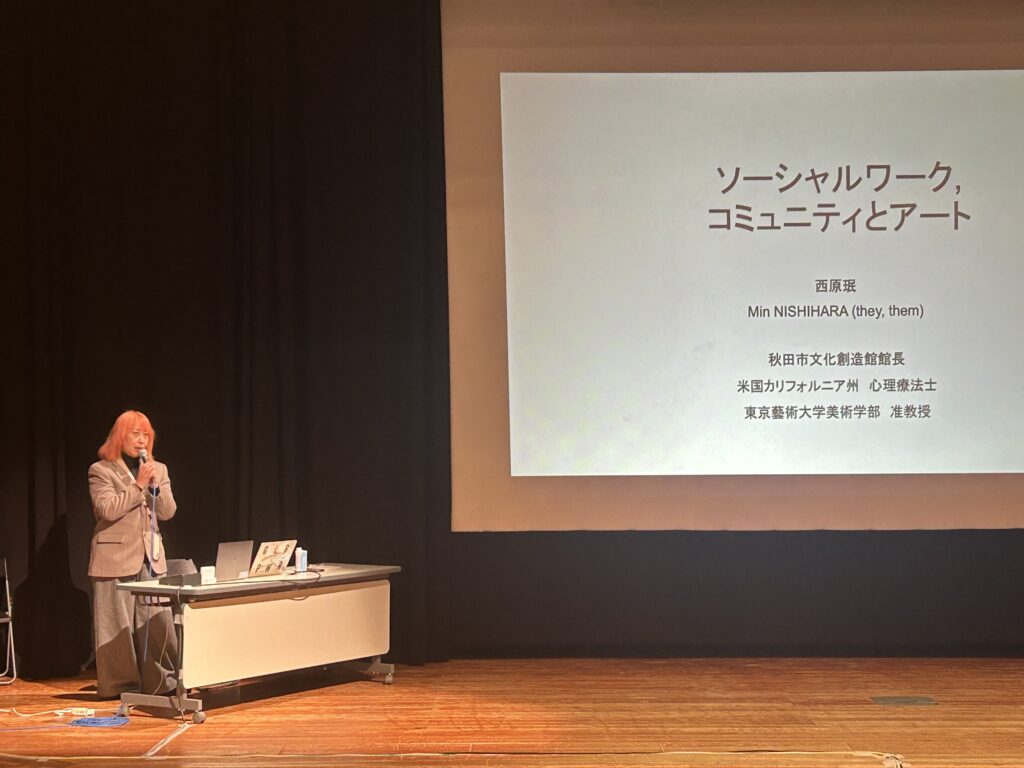

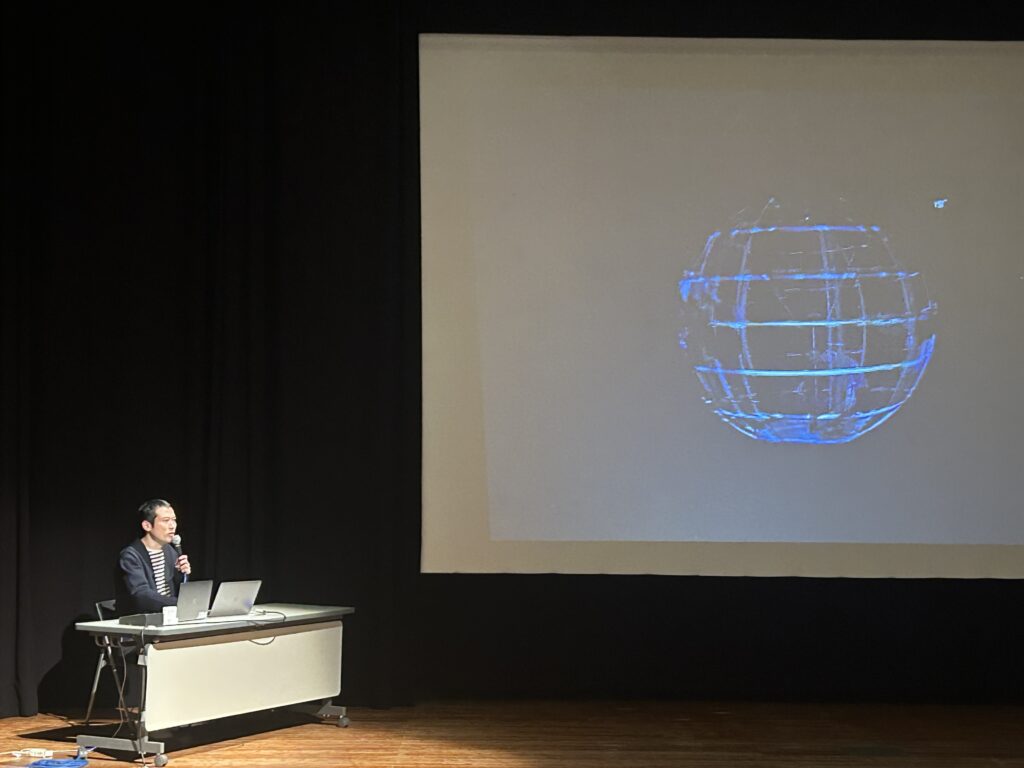

第一部の「孤独・孤立とアートの力」は秋田市文化創造館長の西原珉さん、内閣府参与の大西連さん、現代美術作家の鈴木康弘さんのパネラーを迎えて「人と人が補い合い、つながり合える可能性は?」についてお話を伺いました。

孤独や孤立とは苦しさ、辛さ、悲しさ、誰かと繋がっていたいというイメージがあります。機能的には施設へ入ることがいいとされていても、それでも家で暮らすのには物語がある。勝手に解釈するのではなく何のためだろう?と考えを拾っていかなければならない。

また孤独孤立は悪いことではない。アートとは自分が大事にしていることを視覚化・現実化すること。「好きと嫌いの詩」というワークショップの中で好きを5つ、嫌いを5つあげて自己紹介することで、自分にとっての嫌いは他人にとっての好きということもあり、好きや嫌いは人が見たら反転することもあり、反転してみることで価値感が変わったり、嫌いな場所も存在していいという。また常に関わることだけがいいことではなく、一度やったことが心に残りループして他のエネルギーになることがある。率先してチャレンジすることで面白いと乗ってくれたり賛同してくれたりする。今日が誰かの「ある日」になればいい。

素敵なワードがたくさん飛び交って興味深いディスカッションでした。

第二部は令和6年度プロジェクトキュレーターの田中みゆきさん、一般社団法人引きこもりUX会議理事の室井舞花さん、NPO法人抱撲理事長の奥田知志さんをパネラーに迎えて「孤独・孤立支援における広域/多種連携の必要性」について話し合わレました。

問題の本質は生きづらさであり、孤立・孤独であること。まずは生きていていいと思えること。自己肯定感を取り戻す。こうやっても生き残れる、こうやってもいいんだを具現化する。埋めていくことでひろる世界。境界の乗り越え方、境目をどう乗り越えていくか、どういう地域がいいのか。出会わなかった人が出会ったらどうなるのか、どう連携を作るのか。

機関の連携より、人の連携が大事。

関わり方は質より量、どれだけ一緒にいられるか。

ひきおもりのゴールは就労や自立ではない。

専門職はゴールを作らなければならないとされているが、ゴールを作らない。広域/多種連携の必要性についてどうしていくべきかのキーワードがたくさんありました。

孤独・孤立について色々な気づきがある有意義な時間となりました。そして「孤独・孤立とアートの力」に可能性を感じました。人と人がつながり合い関わり合いをもつことが必要であると改めて実感しました。

孤独や孤立に向けた取り組みを行政や仲間とともに一緒に考えていきたいと思います。